La Fête des lumières de Lyon : un évènement au service de la marchandisation de l'espace urbain ?

La « Fête des Lumières » de Lyon tire son origine de la volonté d’un archevêque de Lyon, désireux d’organiser un évènement à l’occasion de l’inauguration de la statue de la « Vierge Marie » érigée sur la colline de Fourvière, en reconnaissance de son intervention pour faire cesser la peste de 1643. L’inauguration, initialement prévue le 8 septembre 1852[1], est annulée à la suite de crues de la Saône. Les festivités sont reportées au 8 décembre, autre jour de fête mariale, mais la veille de ce jour-ci également, de violents orages amènent les autorités religieuses et municipales à en reporter la tenue. Cependant, le matin du 8 décembre, le ciel est à nouveau dégagé. Soulagés par ce « miraculeux » dégagement du ciel, les lyonnais illuminent eux-mêmes leur ville en déposant des lumignons sur leurs fenêtres. Cette fête, d’abord religieuse, va se perpétuer tout au long du XXe siècle, à travers cette pratique populaire permettant de transcender la nuit durant le mois où les nuits sont les plus longues.

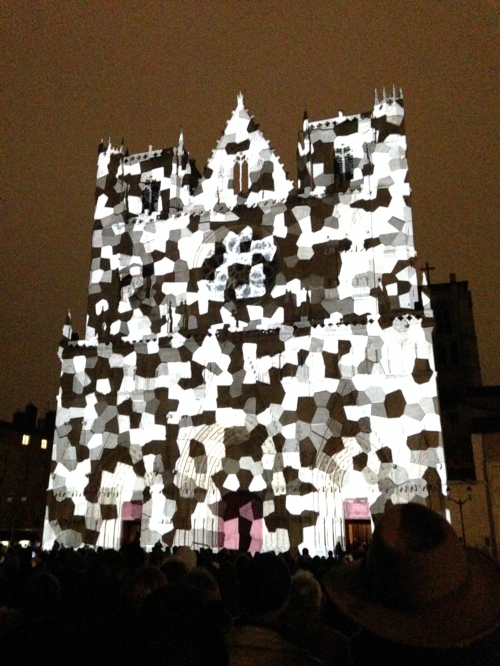

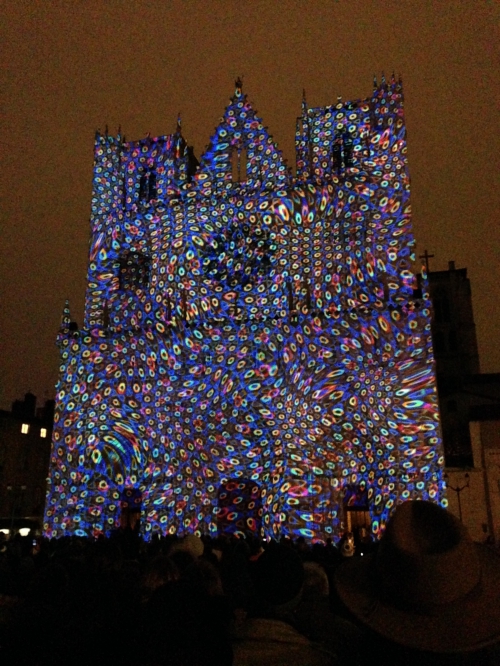

La cathédrale Saint-Jean camouflée... (photos de l'auteur, 2014)

A partir de la fin des années 1980, et dans la continuité des politiques de valorisation de la ville de Lyon menées par les autorités municipales depuis les années 1970, la « Fête des Lumières » va petit à petit perdre cette caractéristique d’événement populaire foisonnant pour devenir une fête publique et populaire, organisée et contrôlée par le pouvoir municipal. La « Fête des Lumières » municipalisée (en fait privatisée, car largement financée par des mécènes privés[2]), va ainsi être mise au service d’un marketing territorial destiné à « valoriser » l’image de Lyon pour les investisseurs internationaux, contribuant à la magnifier et à en redessiner la géographie urbaine. En effet, l’évènement populaire, étendu à l’ensemble de la ville, va désormais être concentré, dans les lieux que l’on souhaite valoriser : centre-ville et anciens quartiers populaires gentrifiés (Presqu’île et Vieux-Lyon, Croix-Rousse), quartiers anciennement industriels en cours de reconquête, c’est-à-dire de rénovation brutale à travers plusieurs grands projets urbains (Confluence, Gerland). La géographie de l’événement révèle les territoires que l’on cherche à valoriser (économiquement parlant), et, en creux, ceux qui ne sont pas destinés à s’inscrire dans cette ville-là. La « Fête des Lumières » exacerbe ainsi, le temps d’une nuit, les différences entre une ville « lumineuse » et attirante et une ville « sombre » et délaissée (même par ses habitants, qui convergent dans la ville lumineuse).

La mise en espace de l’événement est également révélatrice d’une vision de la ville où les flux et les pratiques seraient étroitement contrôlés, avec la mise en place de sens de circulation pour les piétons et la fermeture de certaines rues (sauf pour leurs résidents qui sont contrôlés). L’espace urbain « festif » est étroitement géré par des barrières et surveillé grâce à la présence, volontairement visible, des forces de sécurité. Contrairement aux aspirations des situationnistes dans les années 1960, la transformation de la ville par la fête ne participe pas à l’émancipation des individus et à l’émergence d’autres possibles, mais contribue à habiller l’ordre établi d’une lumière colorée et d’une touche ludique. Le détournement de l’espace urbain par la fête, méthode employée pour permettre sa réappropriation par les mouvements progressistes des années 1960, est ainsi retournée, pour être mise explicitement au service des intérêts économiques dominants.

In-fine, c’est donc l’habitant de Lyon également qui est dépossédé d’une fête dont il était le spectateur et l’organisateur et dont il ne devient que le spectateur-consommateur passif, suivant les flèches projetées sur des écrans lui indiquant la direction du prochain spectacle visuel et sonore à aller contempler. C’est ainsi que la « Fête des Lumières », utilisée par le pouvoir municipal et les pouvoirs économiques locaux pour fabriquer une image internationale de Lyon, n’est que le symptôme de la dépossession de la plupart des habitants des villes de leurs lieux et de leurs pratiques.

[1] Pour connaître l’histoire de la « Fête des Lumières » : http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr/page/histoire-de-la-fete

[2] Les partenaires contribuent à 50% au financement de la fête : http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr/page/les-partenaires-2014 Ils sont également remerciés sur des panneaux publicitaires dans toute la ville.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 4 autres membres